甘肃政法大学是一所以法学学科为特色的甘肃省省属政法类本科院校,具有管理学、工学、文学、经济学、艺术学等多个学科。作为全国最早建立的省属本科政法院校,学校在政法教育领域具有强劲实力,并致力于建设“一带一路”沿线国家一流大学。

甘肃政法大学是一所以法学学科为特色和优势,兼有管理学、工学、文学、经济学、艺术学等学科的甘肃省省属的政法类普通本科院校,是全国最早建立的省属本科政法院校。学校是国家首批卓越法律人才教育培养基地院校、全国第二批高校实践育人创新创业教育基地和全国政法院校“立格联盟”成员,正致力于建设“一带一路”沿线国家一流大学。

甘肃政法大学,作为一所在双非大学中档次较高的公立学府,虽未跻身211、985或双一流高校的行列,但其在政法类高校中的排名和影响力不容小觑。根据最新的排名数据,甘肃政法大学在全国政法类高校中排名前20%,这充分说明了其在政法教育领域的强劲实力。

此外,甘肃政法大学还非常注重学科的交叉融合与发展。除了法学,学校还设立了经济学、管理学、文学、工学等多个学科,这种多学科协调发展的教育模式,极大地增强了毕业生的就业竞争力。

报考条件

符合下列条件的人员,可以申请报名:

1.按国家计划招收的、具有甘肃省普通高校学籍的应届高职 (专科) 毕业生。

2.在甘肃省应征入伍,退役且完成普通高职 ( 专科 )学业的应往届毕业生(以下简称“退役大学生士兵”)

下列人员不得报名:

1.因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加高校招生考试处理且在停考期内的人员;

2.因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者;

3.思想政治品德考核不合格者。

招录方式

免试条件

免试招生是指在甘肃省普通高校就读,在校就读期间品学兼优,无违法违纪行为的应届高职(专科)毕业生,满足以下条件之一的可免除文化素质统一考试,只申请参加学校组织的专业能力测试。

a

教育部、人社部牵头举办的全国职业院校技能大赛、世界技能大赛、中华人民共和国职业技能大赛中获得个人或团体国家三等奖及以上的应届毕业生。

b

教育部主导的全国大学生电子设计竞赛、中国国际大学生创新大赛(原中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛)中获得个人或团体国家三等奖及以上的应届毕业生。

c

全国学生运动会个人竞赛项目中进入前3名的应届毕业生。在教育部高等教育司和行业主管部门共同主办的数学建模竞赛、广告艺术大赛(高职组)中获得个人或团体国家三等奖及以上的应届毕业生。

d

甘肃省职业院校学生技能大赛中获得个人或团体二等奖及以上的应届毕业生。

e

高职(专科)学业综合成绩(学习成绩+思想品德成绩;学习成绩占比不少于80%)在本专业排名前3%的应届毕业生。

f

符合我省招生条件的退役大学生士兵。

统一考试

除已被免试招生录取的考生外,其余考生可参加统一考试。

考试内容

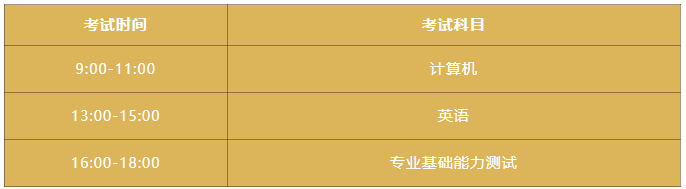

1.文化素质:主要测试考生基本公共知识。考试科目包括《计算机》和《英语》。

2.专业基础:主要测试考生高职(专科)专业类基础知识的掌握情况,考试科目共分21类。

考试时间及考点设置

全省统一考试时间为4月20日。

考点设在市(州),考试由各市(州)教育考试招生机构按有关规定组织实施,省教育考试院监督管理。

参考2024年统考时间科目安排

2025年考试科目新增,文科大类增加《大学语文》,理工科大学增加《高等数学》,具体的考试内容及时间以教育考试院官方发布为准!

往年招生计划

22年招生专业

2022甘肃政法大学在8个专业招生,招生计划合计600人,其中免试生录取276人、建档立卡计划 73 人、普通考生计划 251人,相较于往年,该校专升本是扩招的。

23年招生专业

2023甘肃政法大学在8个专业招生,招生计划合计578人,其中免试生录取100人、建档立卡计划139人、普通考生计划 339人。

24年招生专业

2024甘肃政法大学在8个专业招生,招生计划合计578人,其中免试生录取100人、建档立卡计划150人、普通考生计划 328人。

甘肃政法大学的就业率,一直是外界对其教育质量和毕业生出路的一个重要评价指标。根据学校近年发布的就业质量报告,甘肃政法大学的毕业生就业率稳定在90%以上。具体来说,2022年的毕业生就业率达到了92.5%,这一数据不仅高于全国平均水平,更是在同类地方高校中排名前列。

学校位置确实没有优势,但对于有学术追求、发展追求的学生来说,本科学校的位置对你没有太大影响。

2025年招生计划以具体通知为准!

甘肃政法大学在全国政法类高校中具有较高的排名和影响力,注重学科交叉融合发展,提升毕业生就业竞争力。学校的招生政策灵活,包括免试招生和统一考试,满足不同类型学生的需求。过去几年,学校的专升本招生计划和录取情况稳中有升,就业率也一直保持在90%以上。2025年的招生计划和考试科目有一定变化,具体以官方通知为准。

本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/35683.html

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫